Des codes et des valeurs

Dans une société régie par des codes (parfois) très strictes, les Japonais (d)étonnent par leur respect outrancier des règles. Une façon d’agir qui trouve, en partie, son origine dans l’histoire de l’archipel.

K

K

ofu, à 120 kilomètres à l’ouest de Tokyo. Un lundi froid de décembre. Dans le dojo glacé de l’université de Yamanashi, les combats s’enchaînent. Sur les tapis, une centaine de judokas japonais suit le rythme imposé par l’équipe de Takahiro Nishida, le sensei local, véritable maître des lieux.

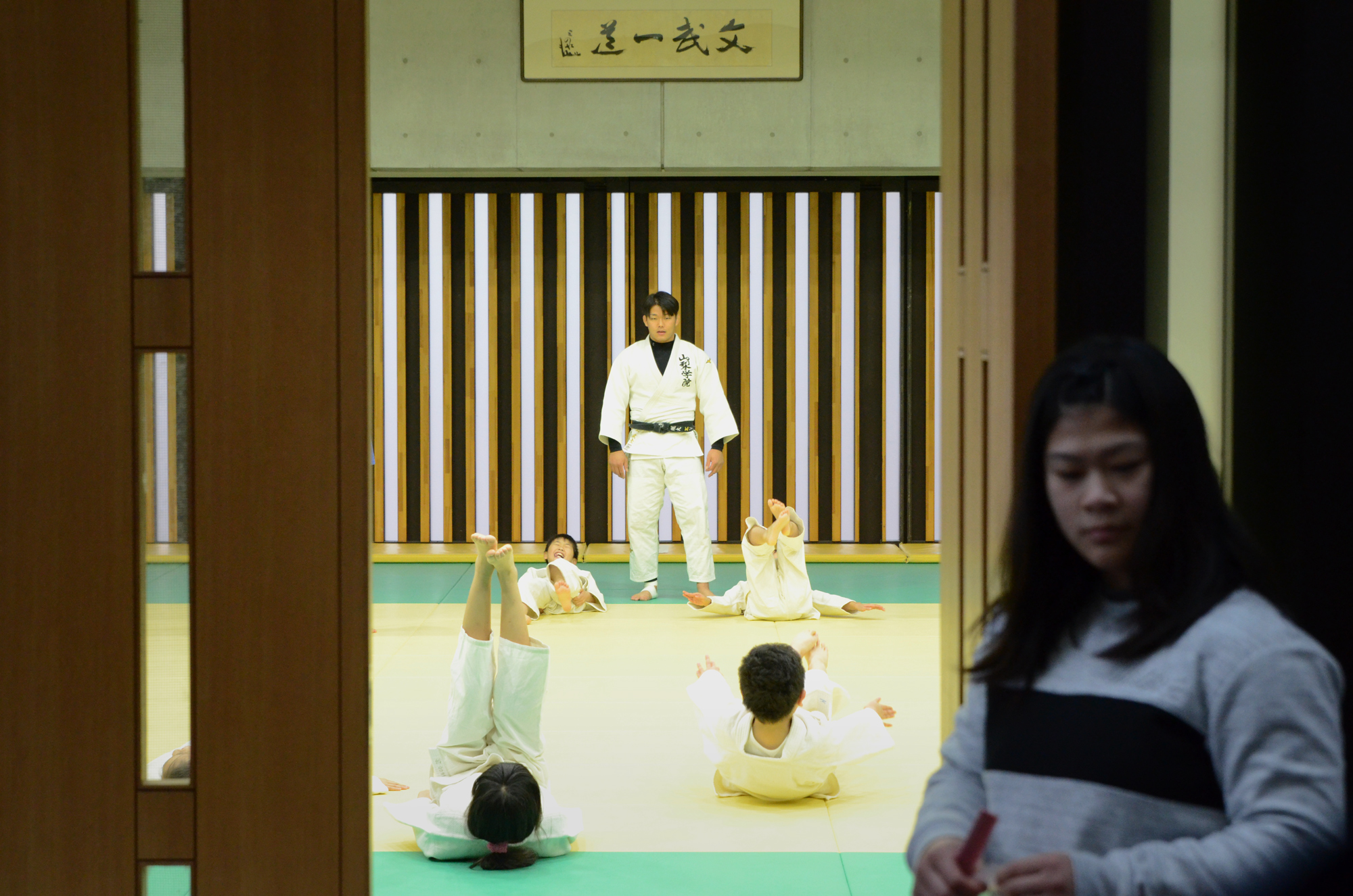

Kofu, à 120 kilomètres à l’ouest de Tokyo. Un lundi froid de décembre. Dans le dojo glacé de l’université de Yamanashi, les combats s’enchaînent. Sur les tapis, une centaine de judokas japonais suit le rythme imposé par l’équipe de Takahiro Nishida, le sensei local, véritable maître des lieux.

Pour tous, les rares instructions et conseils de cet ancien champion d’Asie au visage fermé sont paroles d’évangile. Et ce, y compris pour Christa Deguchi, l’ancienne étudiante devenue N°1 mondial, dont le regard empli de gratitude envers son professeur témoigne d’un profond respect.

Pour tous, les rares instructions et conseils de cet ancien champion d’Asie au visage fermé sont paroles d’évangile. Et ce, y compris pour Christa Deguchi, l’ancienne étudiante devenue N°1 mondial, dont le regard empli de gratitude envers son professeur témoigne d’un profond respect.

En observateurs attentifs de la scène, les judokas belges en stage sur place (re)découvrent « le respect à la japonaise ». Soit « cette façon que les athlètes nippons ont d’exprimer à l’extrême leur reconnaissance en se saluant plusieurs fois ou en mettant leur interlocuteur sur un piédestal », comme le résume la médaillée olympique Charline Van Snick, habituée des voyages sur l’île depuis plus de dix ans.

Dans un pays où le judo a d’abord été créé (par Jigoro Kano, à la fin du 19e siècle) pour (ré)éduquer le corps et l’esprit aux valeurs ancestrales de toute une nation, la discipline, par une bonne partie de ces rituels, incarne aujourd’hui encore le mode de fonctionnement de la société nipponne. Une société où la politesse, la modestie et le contrôle de soi – quelques-uns des codes moraux enseignés aux judokas, comme le respect – régissent le quotidien.

« La base ? Le bushido »

Installé à Tokyo depuis 2013, Nicolas Wauters fait partie des 900 Belges qui vivent actuellement sur l’archipel nippon. Et qui doivent constamment s’adapter au mode de vie local.

« J’ai beau arpenter le pays de long en large, comprendre la société japonaise me demande encore pas mal d’efforts, reconnaît ce Bruxellois d’origine devenu guide touristique. En fait, il faut presque être né et avoir été éduqué sur l’île pour saisir toutes les subtilités de leur comportement, comme les saluts répétés. Mais l’idée de base est simple : chacun doit préserver l’harmonie et le bien-être collectif. » Comment ? « En respectant un code de conduite enseigné à tous dès le plus jeune âge et qui trouve ses origines dans le bushido », soit l’ensemble des principes moraux (droiture, courage, bienveillance, politesse, sincérité, honneur et loyauté) que les samouraïs observaient.

« Les Japonais sont très attachés à ces valeurs et ils tentent de les appliquer dans leur quotidien, que ce soit chez eux, dans les magasins, les cafés ou les stations-service, assure encore Nicolas Wauters. Il n’y a donc pas que les judokas ou les karatékas qui respectent le bushido. »

Car « si l’archipel a réussi à plusieurs reprises à vaincre les antagonismes, à bouter hors de ses frontières l’envahisseur, à endiguer les attaques de la vilaine nature tout en la révérant, à se reconstruire, à hisser de façon prodigieuse le niveau de vie de ses habitants, c’est d’abord et avant tout en puisant dans le tréfonds de sa culture et de ses valeurs héritées de sa très longue et tumultueuse histoire », comme le rappelle l’auteure française des « Japonais » Karyn Nishimura-Poupée, basée à Tokyo.

Signe que le bushido, aussi ancestral soit-il, s’avère plus social que sportif ou… martial.

« À chaque voyage, je suis étonné de l’attention que les Japonais se portent, que ce soit sur le tapis ou en dehors, souligne Dirk Van Tichelt, médaillé olympique à Rio (2016). Comme ils nettoient leur dojo, ils balayent aussi le trottoir devant leur maison, par exemple. C’est une vraie discipline de vie. Le plus bel exemple, c’est peut-être le métro. Même dans une grande ville comme Tokyo, il n’y a presque jamais de retard. Les navetteurs qui sont malades portent des masques pour ne pas contaminer leurs voisins. Et les bousculades, ça n’existe même pas : tout le monde fait la file sur le quai et attend patiemment son tour pour monter dans sa voiture. »

Que ce soit par sens du devoir ou par crainte d’être pointé du doigt – « La hantise de la honte publique joue pour la plupart le rôle de gendarme intérieur, salvateur », analyse l’auteure française Karyn Nishimura-Poupée, basée à Tokyo -, (presque) tous les Japonais portent une attention extrême aux besoins des autres et ne font jamais rien qui pourraient nuire à la société dans son ensemble. Quitte à être un peu trop rigoureux aux yeux des Occidentaux…

« La façon qu’ont les Japonais d’envisager la vie en communauté a des côtés très pratiques car tout le monde connaît et applique à la lettre les mêmes règles, mais c’est parfois excessif, estime Charline Van Snick. Je me souviens notamment de ces Japonais qui attendaient bien sagement à un feu rouge alors qu’ils se trouvaient dans une toute petite rue à sens unique où aucune voiture ne passait. Nous, on avait envie de passer mais pas eux… Même avec le recul, ce genre de comportement reste difficile à comprendre. »

Le doigt sur la couture, la société nipponne étonne et détonne aux yeux de ses invités, même les plus accoutumés. Mais, comme le résume très bien Karyn Nishimura-Poupée, si les valeurs prônées et défendues par les Japonais « apparaissent immédiatement si inouïes, éclatantes et déterminantes aux yeux des immigrés […] c’est peut-être tout simplement qu’elles ont disparu dans leur propre pays, si tant est qu’elles y aient un jour réellement existé. »

(*) Karyn Nishimura-Poupée, « Les Japonais », Editions Tallandier