Les cinémas de quartier survivent dans un contexte difficile. Les années Netflix ou Sooner ont mis à mal la fréquentation du secteur. La concurrence est rude. Et les méga-complexes de 10-12 salles sont au 7e art ce que les supermarchés sont à la distribution alimentaire : une méga-offre qui écrase tout sur son passage, ne laissant que des miettes aux petits artisans locaux.

Malgré ce contexte tendu, les cinémas de quartier attirent toujours une clientèle qui leur est souvent très fidèle. Une affiche intéressante, décalée, des prix réduits (6 ou 7€ la séance), un confort parfois désuet, mais tellement vintage. Un accueil personnalisé.

Un réel retour aux sources. À l’authenticité.

Nous avons fait le tour d’horizon de ces cinémas tellement humains, proches de nous. Nous vous en brossons ici le portrait.

Le Plaza, à Hotton, un défi

Un cinéma familial, à l’ancienne. Les places sont à 7€, le week-end, un grand ado tient la caisse. Sa maman, Valérie, nous dit au revoir quand on sort. Une salle d’à peine 200 places. Confortable, propre, calme. Un moment hors du temps. Le Plaza, à Hotton, c’est avant tout une histoire de famille.

Valérie Jacquart travaille au cinéma Plaza, de Hotton, depuis 2018. Dans un premier temps, c’était un boulot d’appoint. Mais depuis le 1er janvier dernier, c’est son job à plein temps. Elle a relevé le défi de laisser tomber son emploi principal pour se consacrer pleinement à l’animation de cette petite salle de cinéma unique, perdue au cœur de l’Ardenne.

L’histoire du Plaza a commencé au début des années 50. Monsieur Verdin a décidé de construire une salle de spectacle et de cinéma derrière sa maison. À l’époque, il n’y avait pas de gradins, juste des chaises, une fosse d’orchestre et une scène. Une belle scène qui accueillait aussi des concerts : France Gall, Claude François, Dick Rivers, Hugues Aufray, Petula Clark, Adamo, qui a fêté ses 20 ans ici. « Les jeunes dansaient devant la scène et les mamans surveillaient depuis le balcon », nous précise Valérie, en riant.

Au cours des années 80 et 90, la salle a été modernisée. Un peu plus de 200 places en gradins et une salle de réception à l’arrière.

Depuis, la Commune de Hotton a racheté l’ensemble. Et Valérie a été choisie pour l’exploiter.

« Je fais tout toute seule : accueil, ouvreuse, barmaid, projectionniste, community manager… » Le Plaza propose des projections 6 jours sur 7 (et même 7/7 pendant les vacances). Pour une vingtaine de séances par semaine.

Lors de notre visite, c’était la semaine de Back to Black, le biopic sur Amy Winehous et d’Un p’tit truc en plus, l’hyper succès d’Artus. Il y avait aussi Il pleut dans la maison, le film de l’Andennaise Paloma Sermon-Daï, qui était d’ailleurs venue le présenter au public de Hotton. Comme Luc Dardenne, venu présenter Tori et Lokita. « On avait fait salle comble. Nos 204 places étaient occupées et on avait dû refuser du monde. »

Le Plaza a pour objectif de programmer 30 % de films d’auteur, « des films belges, principalement ». Ce qui permet de percevoir des subsides substantiels. Il y a également beaucoup de films d’animation, pour enfants. « C’est un bon public, régulier. » Quant aux blockbusters, c’est soit en VF, soit en VO. « Il faut pouvoir se démarquer pour attirer le public. Le cinéma, ça se vit dans la langue dans laquelle le film a été tourné. L’émotion est différente, les expressions plus riches. » Et Hotton, dans une région très touristique, attire également un public néerlandophone qui apprécie les VO.

Valérie Jacquart se consacre à plein temps au cinéma de Hotton.

La concurrence des plateformes télé

Depuis quelques années, les cinémas doivent subir la concurrence de Netflix, de Sooner, d’Apple TV. Valérie est arrivée au Plaza en 2018, à l’aube de l’éclosion de ces plateformes. Difficile pour elle de comparer avec l’époque d’avant. Depuis, certaines années ont été délicates, le Covid n’a pas aidé. Mais le public reste tout de même attaché à son cinéma de quartier. Par nostalgie, par authenticité. « Le budget est aussi un critère. Pour une grande famille, aller dans un complexe multisalles, ça devient cher. Ici, avec nos places à 6 ou 7€, ça reste accessible à tous. Puis on crée du lien, le côté humain est important pour nous. »

Le numérique a également facilité le fonctionnement d’un petit cinéma, tel le Plaza. Il peut, lui aussi, diffuser de grands films, des blockbusters, en même temps que les grandes salles. « À l’époque des bobines, une copie coûtait très cher. C’était difficile, il fallait s’organiser avec d’autres petits cinémas pour acheter des copies à plusieurs et se les partager. Désormais, avec le numérique, on reçoit le film sur un serveur. C’est beaucoup plus facile et moins coûteux. »

À Hotton, on vient au cinéma en famille.

Revenus

Bien que l’infrastructure appartienne à la Commune de Hotton, qui assure les investissements et les travaux, Valérie est indépendante. Son revenu dépend de la bonne fréquentation du cinéma. « Il faut une moyenne de 11 places par séance pour atteindre le seuil de rentabilité, payer les charges et les taxes. Au-delà, c’est mon revenu. » Elle bénéficie également de subsides. Un subside européen, Europa Cinéma, qu’elle partage avec Les Variétés, à Waremme, un autre cinéma de proximité avec lequel elle est associée. Elle bénéficie encore d’un autre subside, de la FWB, qui impose certains critères, comme la diffusion de 30 % de films belges.

Faire vivre un cinéma de village, dans un coin reculé de l’Ardenne, est un défi au quotidien. Le choix d’une bonne programmation est essentiel. La météo joue aussi un rôle dans la fréquentation de la salle. Ce défi, Valérie se félicite de l’avoir relevé. « Avoir pris cette décision de me consacrer pleinement au Plaza me permet de mieux gérer mon quotidien. Quand on travaille dans l’événementiel, le divertissement, c’est tout le temps. Je suis heureuse d’avoir franchi le pas. »

Le Plaza propose beaucoup de films pour enfants. « C’est un bon public, régulier. »

Depuis notre visite, des travaux ont été entrepris sur l’immeuble à front de rue, qui supporte l’enseigne, très vintage, du Plaza. Malheureusement, le démontage de cette enseigne a révélé son mauvais état. Une restauration, ou son remplacement par une nouvelle, devra être envisagée par la Commune de Hotton, propriétaire des lieux. L’échevin des Travaux, Gui Ponsard, le confirme : « L’enseigne fait partie du patrimoine de la commune. Elle était déjà là quand j’allais, enfant, au cinéma. On va tenter de la restaurer, mais si le coût est trop élevé, il faudra bien se résoudre à la remplacer par une nouvelle. »

La vie d’un petit cinéma de quartier n’est pas qu’un long fleuve tranquille.

C’était comment avant ?

Comme le raconte Valérie Jacquart, ci-dessus, la technique de diffusion des films en salle a évolué avec le numérique. Plus question de devoir acheter des copies de film en bobines, tellement onéreuses que les cinémas de quartier devaient souvent se les partager pour en assumer le coût. Désormais, la projection est digitale. Certains, d’ailleurs, prétendent que les grands complexes multisalles n’ont même plus de projectionniste sur place. Le lancement des films serait alors assuré depuis Paris, ou ailleurs, par un simple clic de souris sur un ordinateur.

Au Plaza de Hotton, Valérie Jacquart lance la projection numérique des films depuis le PC de son bureau.

Mais avant, on faisait comment ? Assurément, on se faisait les muscles. Porter les bobines de films demandait un vrai tour de force.

Deux vieux Bauer

Catherine Sanrey a été projectionniste au petit cinéma de Hastière (entre Dinant et la frontière française), avant que celui-ci ne soit fermé, puis rasé, pour laisser la place à un nouveau centre culturel.

« C’était une vieille salle, avec des fauteuils basculants. Une partie en velours rouge et les premiers rangs en bois, pour pouvoir les enlever facilement lorsqu’il y avait des spectacles, des concerts. »

Elle nous raconte le quotidien d’un projectionniste à l’ancienne, entre piles de bobines, imposants projecteurs et bande son parfois grésillante.

Au début, lorsqu’elle a commencé son job, fin des années 90, il y avait trois projections par semaine. « Les films étaient encore sur de grandes bobines. Il faut dire que les deux projecteurs que nous utilisions dataient des années 50. C’étaient des Bauer. J’avais une poinçonneuse pour marquer la fin des bobines, ça faisait un petit trou en forme d’étoile. Toutes les 20 ou 30 minutes, il fallait changer de machine. » On passait d’un projecteur à l’autre, sans voir la différence à l’écran. « Quand j’enclenchais la seconde machine, avec la bobine suivante, la première s’arrêtait. Il fallait être attentif. »

Sur la photo de gauche, Catherine s’active autour d’un projecteur du vieux cinéma de Hastière, en compagnie d’Alain Schoumans, qui en assurait la gestion. © Catherine Sanrey.

Après cette époque à deux projecteurs utilisés en alternance, Catherine a travaillé sur une seule machine, avec de plus grandes bobines. Tout en gardant la deuxième, au cas où. « Là, je faisais le collage des bandes, sur une grande bobine (1re photo ci-dessus). Si on ratait le collage, la bande cassait. Il fallait aussi régler la machine. Il y avait pas mal de choses à faire. L’avantage, c’est qu’une fois le film lancé, je pouvais aller m’asseoir dans la salle pour le regarder, parce que dans la cabine, on n’avait pas le son. »

Catherine garde une certaine nostalgie de cette époque désormais révolue. L’authenticité, les odeurs de la pellicule, des moteurs qui chauffent. Tout un univers qu’elle se remémore avec émotion. « J’ai plein de souvenirs heureux. Je prenais parfois mes enfants avec moi. Puis dans un cinéma de quartier, on peut papoter du film avec les cinéphiles après la projection. »

Catherine a été la dernière projectionniste de Hastière. Depuis, les portes du cinéma se sont définitivement fermées. Le nouveau centre culturel a pris le relais et propose des projections dans sa grande salle polyvalente, quelques fois sur l’année. De quoi maintenir vivant le plaisir du cinéma dans le petit village mosan.

Appel à l’aide

Depuis la disparition du vieux cinéma de Hastière, les deux projecteurs Bauer ont été offerts, en pièces détachées, à Jonathan Porignaux, propriétaire, dans le village, d’un musée des métiers anciens. Malheureusement, Alain Schoumans, qui gérait le cinéma, est décédé avant de pouvoir remonter les deux machines. Jonathan, dès lors, lance un appel à qui pourrait l’aider dans cette tâche. Cela permettrait à son musée de s’enrichir de deux belles pièces, témoins de la vie culturelle passée de Hastière.

Peut-être Vivian Audag pourrait-il s’acquitter de la tâche ? Le propriétaire du Caméo de Tamines est un passionné de cinéma, tout à fait capable de remonter les deux machines. Reste à organiser la rencontre.

Le Chaplin, le plus petit cinéma de Wallonie

Nous l’avions déjà visité en sortie de crise Covid, pour un documentaire sur les plus petits lieux de Belgique. Le Chaplin, à Nîmes, c’est le plus petit cinéma de Wallonie. Une centaine de places, de confortables fauteuils rouges ou bleus. Un projecteur numérique des plus modernes, un son Dolby Surround. Et une programmation qui mêle les affiches populaires à la découverte.

Puis surtout, un accueil, une convivialité, qui plaisent au public. Un public bien souvent fidèle et qui vient au cinéma, en plein centre du village, à pied. Le Chaplin est typiquement le ciné d’à côté. On y vient aussi de plus loin. Parce que dans ce coin reculé de la province de Namur, les salles se font rares. Couvin, Gedinne, Givet… Pour le reste, il faut parfois faire une heure de route pour accéder à un complexe multisalles. Dès lors, le cinéma de proximité prend ici tout son sens.

Depuis ce documentaire qui désignait le Chaplin comme le plus petit cinéma de Belgique, le Styx, à Bruxelles, a réouvert ses portes. Et avec ses 35 places, celui-ci est clairement le plus petit cinéma du pays.

Ce qui plaît aussi, au Chaplin, c’est l’audace de la programmation. Comme ces séances, Les Perles rares, qui proposent des films turcs, maghrébins, russes, espagnols ou italiens, en VO sous-titrés. C’est souvent l’occasion de faire de belles découvertes, loin des grosses productions américaines.

Jacques Noël est administrateur de l’ASBL Grand angle, qui gère ce cinéma. « Je suis un amoureux du cinéma et un amoureux des films. C’est une vie de passion, on est tous des passionnés, des bénévoles et on fait vivre ce cinéma au quotidien. » C’est ce qui permet au Chaplin de vivre et de traverser les tempêtes ou les périodes creuses, comme en ce printemps 2024, où les sorties ne sont pas des plus intéressantes. « On compte un peu sur La planète des singes 4 pour relancer la machine après l’hiver. On paie aussi la grève des scénaristes américains. On apprécie une programmation Art & essai, mais on a besoin des grosses productions. Ce sont elles qui remplissent la salle… et les caisses. »

C’est vrai que la période du Covid a été particulièrement difficile, avec deux fois six mois de fermeture imposée. Depuis, la fréquentation est parfois au-dessus, parfois en dessous par rapport à l’avant-pandémie. Heureusement, dans l’équipe qui anime le Chaplin, tous sont bénévoles, passionnés du 7e art. Au point de lancer un nouveau projet de réalisation, avec un studio de tournage et montage. « Nous avons, dans l’équipe, un jeune qui a suivi une formation en réalisation. Nous sommes en train de développer une petite structure pour initier les gens à la réalisation. Nous avons déjà réalisé un spot publicitaire pour la Commune de Viroinval. Nous aimerions nous lancer dans l’écriture de fictions et réaliser un court-métrage. » Un beau projet pour dynamiser l’offre culturelle au bord de l’Eau Noire.

Au Chaplin, il y a des séances tous les jours, jusqu’à trois ou quatre le mercredi et les week-ends. Les places sont à un tarif particulièrement démocratique : 6 € pour les adultes (5 € pour les enfants de moins de 12 ans) et l’abonnement de 10 séances est à 50 €.

Régulièrement, des réalisateurs viennent « tester » leur film dans la petite salle, avant d’aller affronter la tournée des grands cinémas de France. Solange Cicurel est venue présenter son Adorables, en 2020. Bouli Lanners était là pour Les premiers, les derniers. Un petit extra toujours apprécié par le public.

Un souhait de Jacques Noël ? Que les petits cinémas puissent se rassembler dans une fédération, comme c’est le cas en France. Pour se sentir mieux soutenus et être plus forts ensemble.

Vivian Audag : le bon, le rebelle et l’emmerdeur

Un rendez-vous avec Vivian Audag, le patron du Caméo de Tamines, c’est l’assurance de passer un bon moment, agrémenté de punchlines dont lui seul a le secret.

Vivian, c’est un pro du cinéma. Un vieux de la vieille. À 12 ans, il zonait déjà dans les cabines de projection de plusieurs salles de Wallonie. C’est dire si, du haut de ses 44 balais, il en connaît un bout.

Lui, c’est le bon gars. Celui qui a sauvé un cinéma de la ruine. « À 28 ans, je me suis décidé à avoir mon propre cinéma. J’avais le choix. Il y en avait trois à Tamines. » Tous fermés. Tous à l’abandon. Ce sera donc le Caméo, à l’ombre du clocher de Notre-Dame des Alloux. Ce qui ne fait pas du bonhomme un saint. Quand il n’aime pas, il dézingue.

Et en vrai rebelle, il n’aime pas : les frères Dardenne, le cinéma social, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Fédération des Cinémas de Belgique, la Sabam, les complexes multisalles et les petits arrangements entre amis du secteur. Mais il argumente.

Quand Vivian sort son flingue

« La Fédération des Cinémas en Belgique (la FCB) n’a aucun intérêt pour les petits exploitants. Ils ne défendent que les intérêts des gros, surtout Kinépolis et UGC. » Pourquoi dès lors la fédération n’inviterait-elle pas les petites structures à la rejoindre ? « Parce que beaucoup de petits exploitants sont des grandes gueules et vont dire ce qui ne va pas. » Et c’est quoi qui ne va pas ? « Tout ce qui est fait par la fédération est fait pour les complexes, les grands exploitants. » Qui n’ont pas les mêmes intérêts que les petits. Un exemple ? La Sabam. « On paie déjà 55 % sur chaque ticket au distributeur du film pour les droits de diffusion. Et on repaie à la Sabam des droits d’auteur. Donc, on paie deux fois. » C’est un accord passé entre la FCB et la Sabam qui a mis sur pied cette redevance. « La fédération a préféré négocier un “petit ” pourcentage plutôt que d’aller au conflit. »

Mais alors, pourquoi n’y a-t-il pas une fédération des petits cinémas ? Mystère. Il y a trop de concurrence entre eux ? « On n’est pas assez nombreux. En Wallonie, on n’est pas dix à avoir une salle unique. »

Vivian Audag est aussi remonté contre certains cinémas de moyenne taille, constitués en ASBL, qui surfent sur la vague des aides publiques. « Vous leur retirez les aides de la FWB, dans un mois, ils ferment. Alors que dans les petites salles uniques, on est là pour vivre de nos cinémas. Et on a moins d’aides. »

Clairement, le dynamique patron du Caméo taminois n’a pas la même vision que d’autres sur le sens de son métier. « Certains de ces cinémas doivent défendre les productions indépendantes et faire l’impasse sur les films commerciaux. C’est marqué dans leur contrat de gestion ! Mais à l’affiche, on retrouve principalement les blockbusters américains. Ils ne respectent pas leur contrat. La seule chose qui compte pour ces cinémas, c’est qu’en fin d’année, ils doivent faire autant de chiffre pour reconduire leurs subventions. »

Les frères Dardenne

Dans le collimateur de Vivian Audag, il y a aussi les frères Dardenne et l’attribution des deniers de la FWB « pour des films qui donnent une image noire, sociale, de la Belgique. Je ne supporte plus ce cinéma social, filmé comme des amateurs, avec la caméra qui bouge dans tous les sens. Que l’on donne cet argent à d’autres réalisateurs bien plus talentueux, mais ignorés par le comité de sélection de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C’est un scandale de continuer à financer ces gens. Franchement, les films des frères Dardenne, je peux vendre des flingues à la sortie de la salle, tout le monde se suicide. » De toute façon, il ne les programmera pas chez lui. Il n’en veut pas. « Ils ne sont pas rentables. Il n’y a personne pour venir les voir. »

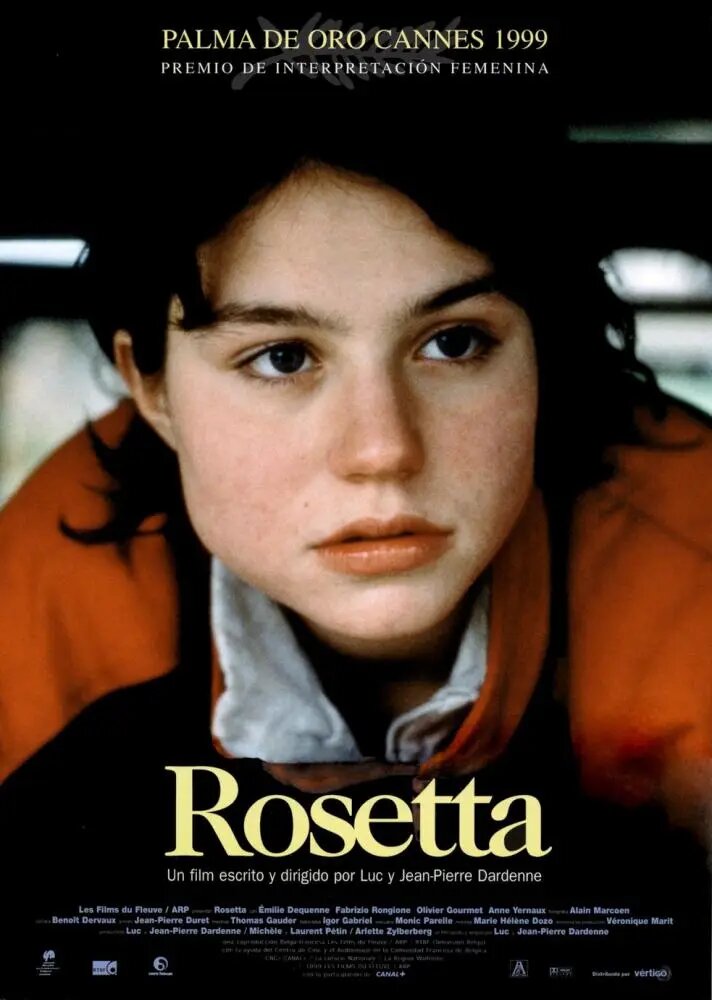

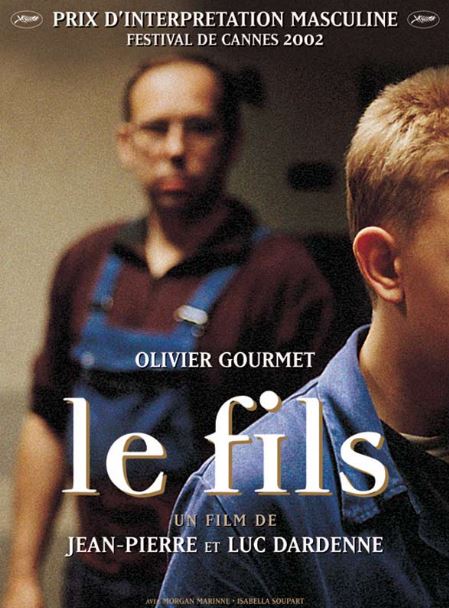

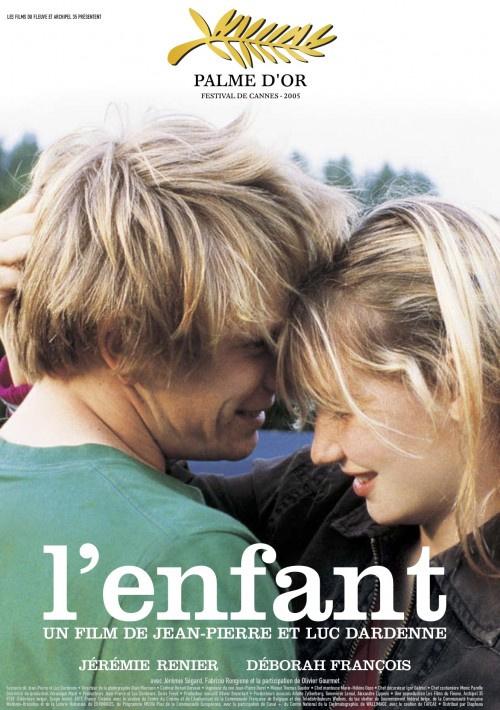

Rosetta, Le fils, L’enfant… Vivian Audag ne peut plus voir en peinture le cinéma social des frères Dardenne. © Les films du fleuve.

Les résultats en salle, en nombre de places vendues, pour les films issus de la FWB posent réellement question, surtout si on met dans la balance l’argent public dépensé pour les financer. On y revient ci-dessous, dans l’interview du secrétaire général de la Fédération des Cinémas de Belgique. « Ces films ne marchent pas. Pourquoi continue-t-on à leur donner de l’argent public ? », poursuit un Vivian Audag décidément déchaîné lorsqu’on l’emmène sur ce sujet.

Pour les réalisateurs, passionnés de cinéma, ceux qui tournent leurs films avec beaucoup de talent et peu de moyens, c’est une lutte de chaque instant pour exister. « Et lorsqu’ils demandent à une de ces salles ASBL de diffuser leur film, on leur réclame 5 000 balles. Pour une seule séance ! »

Alors ces films, reniés par la FWB, les ASBL et les grandes salles, tournent dans les festivals indépendants. Vivian prend l’exemple de Brandon Gotto, jeune cinéaste belge, ignoré de la FWB, « il en est à son cinquième long-métrage. Et il se fait rembarrer quand il va demander 3 000 €. Son film Gravidam a reçu 82 récompenses dans le monde. Pour Antoine Duquesne, c’est pareil. »

Vivian Audag aime le cinéma qui donne de l’espoir, où on rit, où on pleure et dont on sort avec l’agréable sentiment d’avoir passé un bon moment. « Dikkenek, tout le monde connaît. Ou quand Jaco Van Dormael fait Le 8e jour, qui est un film social, c’est bien réalisé. Il y a des moments drôles, des moments tristes. On sort de là, on a tous envie d’aller donner un coup de main à CAP48. Il y a de l’espoir dans ce film. »

Moins de 16 ans, moins de 18 ans

Une décision de la FCB qu’il ne comprend pas, c’est le bannissement des interdictions -16 ans, -18 ans… Désormais, les films sont « conseillés » au-dessus d’un certain âge. Mais plus rien ne permet d’interdire l’accès aux films non adaptés aux enfants. « D’autant qu’il n’y a plus de personnel dans les complexes multisalles. Une fois l’entrée passée, un gamin de 12 ans peut aller voir n’importe quel film. Au risque de se retrouver dans des salles et voir des choses qu’il ne devrait pas voir. »

50 nuances de Grey est sorti sans interdiction. Juste un petit rond qui dit à qui le film est conseillé. Conseillé, donc pas interdit. Vivian Audag a plaidé cette cause auprès de la FWB. En vain. « Un exploitant, en tant que privé, a le droit de refuser l’entrée d’un enfant. Mais la Fédération des Cinémas de Belgique fait passer le message contraire. »

Le rôle d’un directeur

Vivian Audag prend à cœur son rôle de directeur de cinéma. Il veut que sa salle soit nettoyée avant chaque séance. Il jette un œil pour s’assurer que tout se passe bien. Un GSM allumé pendant un film ? Il intervient et demande que l’appareil soit éteint. Comme Valérie Jacquard, à Hotton, Vivian aime le cinéma à l’ancienne, authentique, à taille humaine. « Je peux passer pour un mauvais, je m’en fous. Ici, les gens me remercient parce qu’ils ont passé une séance calme et sereine. »

L’avenir du cinéma

Dans les années 80, quand la VHS est arrivée, on a dit que le cinéma était fini. Puis, quand les grandes télés sont arrivées, on a dit que le cinéma était fini. Pareil avec les plateformes de streaming. « Pourtant, on n’a jamais fait autant d’entrées que maintenant. Ça fait trente ou quarante ans que l’on dit que le cinéma est fini. Et pourtant, les gens viennent toujours dans les salles. Quelle que soit l’installation que vous avez chez vous, le cinéma est une sortie qui a un enjeu social. »

Quand on va au cinéma, on y croise parfois des amis, des connaissances ou de parfaits inconnus, avec lesquels on peut échanger au sujet du film.

« Chaque année, le nombre de nos entrées augmente. On a du matériel au top, notre salle est vintage, elle a plein de petits défauts, mais elle a une âme, cette salle, avec ses dorures et ses grands fauteuils moelleux. » Il y a encore des travaux à faire, des détails à améliorer. « Mais si je fais des frais, je vais devoir augmenter le prix des places. Et pour certains, 7 €, c’est déjà beaucoup. Si j’augmente le prix, il y a des gens qui ne pourront plus venir au cinéma. Et ça, je ne veux pas. »

Et puis le cinéma, c’est parfait pour un premier rencard. « Parce que, bonne chance pour pécho devant la télé à la maison, avec les parents dans la pièce à côté. »

Vivian Audag est un passionné enflammé, un rebelle.

Mais que pourrait-on écrire pour qu’il ne passe pas pour l’emmerdeur de service ?

« Mais je suis un emmerdeur ! Enfin, non, je ne suis pas un emmerdeur. Je suis un passionné. »

Mot de la fin pour une interview surréaliste, comme une réplique de Poelvoorde…

À Bruxelles, un crowdfunding sauve un cinéma de quartier

Le public s’est démené pour sauver le Nova. © Nova.

L’histoire du cinéma Nova, à Bruxelles, aurait pu s’arrêter brutalement en ce début d’année 2024. Une fin de bail, la menace d’un loyer multiplié par 7, des travaux importants à prévoir. L’avenir était plutôt sombre pour ce sympathique cinéma d’art & essai de la rue d’Arenberg.

Puis tout s’est éclairci sur quelques semaines, grâce à un accord passé avec le propriétaire du bâtiment : une emphytéose convenue pour une durée de 68 ans. En d’autres termes, les gérants du cinéma deviennent les propriétaires des lieux pour une durée déterminée.

Encore fallait-il trouver la somme nécessaire : près de 800 000 €. Un appel aux coopérateurs a été lancé fin 2023. Et le pari est réussi. La somme récoltée dépasse même les prévisions les plus optimistes. Plusieurs milliers de coopérants ont investi dans le projet pour permettre à ce cinéma, à la programmation décalée, de continuer d’exister.

Camille Nivet, chargée de la promotion du Nova : « Nous sommes désormais forts de nos 4 500 coopérants/copropriétaires. Nous avons organisé une AG au début de l’été. Les prochaines années seront compliquées, la rentabilité, ce ne sera pas pour tout de suite. Mais le cinéma ne s’arrêtera pas ! »

Au Nova, la saison a repris le 12 septembre.

Le rôle et les enjeux de la fédération

Certains, comme Jacques Noël à Nîmes, apprécieraient que les petits cinémas soient regroupés dans une fédération qui leur est propre. Pour défendre leurs intérêts et leur spécificité. Il existe pourtant bien une fédération des cinémas en Belgique : la FCB, la Fédération des Cinémas de Belgique. Thierry Laermans y est actif depuis plus de vingt-trois ans. Il en est le secrétaire général.

« La FCB représente les cinémas et défend les intérêts moraux et autres, envers les gouvernements, les distributeurs, les plateaux de streaming. Nous sommes l’organisation professionnelle des salles de cinéma en Belgique. »

Pour un cinéma, quelle que soit sa taille, il n’y a aucune obligation à être affilié à la FCB. Mais « on fait le travail pour toutes les salles de cinéma, celles qui paient comme celles qui ne sont pas affiliées. Ce sont surtout, effectivement, les grands groupes qui le sont. Mais toute la filière profite du travail de la fédération. »

Un travail qui a eu toute son importance lors de la récente crise du Covid. C’est, en effet, la FCB qui a réalisé un intense travail de lobbying auprès des (trop) nombreuses instances politiques belges, afin d’établir un protocole de réouverture, après près d’une année de fermeture imposée, en deux vagues successives.

Thierry Laermans est le secrétaire général de la Fédération des Cinémas de Belgique.

Le Covid a favorisé le développement du streaming

Cette période de fermeture imposée a permis le développement des plateformes de streaming. Une réelle concurrence pour les exploitants de cinéma ? « Je ne sais pas si on peut parler de concurrence, nous dit Thierry Laermans. Une télévision chez soi ne fera jamais concurrence à un public dans une salle, avec un grand écran. On rit ensemble, on sursaute ensemble. La salle i-max, le son invasif… Cela crée une ambiance et une expérience différentes de ce que l’on vit seul devant sa télévision. »

Depuis la fin de l’ère Covid, Netflix a pris la place d’autres opérateurs de streaming. De nombreuses plateformes perdent du terrain face au géant américain. Dès lors, les studios de production retrouvent dans les salles de cinéma un support essentiel à la diffusion de leurs œuvres. Une diffusion nécessaire pour assurer la carrière d’un film.

Pour les cinémas, 2022 a été une année laborieuse, entre autres parce qu’il y avait encore trop peu de sorties importantes. 2023 a été meilleure, surtout grâce à Mario Kart, Oppenheimer et Barbie.

Ce qui prouve également que le secteur reste fort dépendant de quelques (très) gros films, qui assureront à eux seuls la rentabilité de l’outil. « Le secteur est effectivement très dépendant du succès de tels films, les blockbusters. Les films de la catégorie en dessous ont encore de la peine à retrouver leur public. C’est là qu’il faut fournir des efforts pour aller chercher les spectateurs. En revanche, les films art & essai fonctionnent très bien. » Mais c’est un marché de niche. Et les cinémas de quartier ont un rôle à jouer sur ce type de films. « Les exploitants connaissent leur public, en particulier dans les petites salles. Ils proposent alors des films découverte qui ne sont pas vraiment dans les habitudes de leur public et qui permettent de sortir une programmation alternative. C’est l’avantage des petites salles, qui connaissent plus facilement encore les attentes de leur public, souvent constitués d’habitués. Il y a un lien plus personnel entre l’exploitant d’une salle de quartier et son public. »

En Belgique, un cinéma à deux vitesses ?

Autant au niveau de la diffusion que de la production, le marché belge a la particularité de fonctionner très différemment, que l’on soit au nord ou au sud du pays. « Il y a deux façons, en Belgique, de consommer des films. Du côté francophone, on joue essentiellement des versions françaises (VF). Alors que du côté néerlandophone, on a l’habitude de voir des films en version originale (VO), sous-titrées. C’est une vraie barrière. Ce qui heurte le plus les spectateurs néerlandophones, ce n’est pas la langue, c’est la voix. Quand on est habitué à la voix d’un acteur, on est perturbé par celle de son doubleur. » Une barrière que fera peut-être sauter l’intelligence artificielle, qui permettrait de doubler des films en gardant la voix de l’acteur, de l’actrice, original(e). « L’IA peut nous aider à beaucoup de niveaux : on peut encore mieux diriger les spectateurs, avec leurs goûts, leurs envies, on peut affiner notre offre vers notre public. Mais au niveau du process créatif, on attend de l’Union européenne, et même du niveau mondial, que l’on légifère pour faire en sorte de ne pas déraper. »

Du côté de la production cinématographique, le fossé entre les deux communautés du pays est énorme. « Il y a une différence depuis très longtemps : du côté francophone, on recherche plutôt les films plus pointus, plus difficiles. Les frères Dardenne ont servi d’exemple pour beaucoup. Du côté néerlandophone, c’est moins cloisonné. Un comédien d’une série télé peut jouer dans un bon film qui fera 800 000 entrées. Alors que du côté francophone, un film qui marche bien fait quelques milliers d’entrées. Mais il récoltera des prix dans des festivals. »

Et de donner comme exemple le comédien flamand Matteo Simoni, que l’on a vu dans Zillion ou encore Wil, un drame sur la guerre et l’occupation nazie à Anvers. « Matteo Simoni joue dans des séries télé populaires sur Play4, mais il attire son public sur des films plus difficiles. Zillion a fait 700 000 entrées en salle. »

Au Plaza de Hotton, en septembre, une des seules salles de la province à encore diffuser La nuit se traîne de Michiel Blanchart. Un thriller exceptionnel, tourné à l’américaine, dans les rues de Bruxelles.

En 2023, le film francophone belge qui a le mieux tourné a fait moins de 15 000 entrées en salle : Augure, de Baloji, 14 270 entrées en Belgique. Le Top 10 des films soutenus par la FWB en 2023 se termine avec The Wall, qui plafonne à 3 738 entrées dans les cinémas belges. Les 42 films belges francophones réalisés en 2023 ont été vus par 94 131 spectateurs (une moyenne inférieure à 2 300 spectateurs en salle par film). « Peut-être que le cinéma francophone belge vise plus les récompenses que les spectateurs. »

Ces films subventionnés, sont donc loin d’avoir un retour en salle à la hauteur des investissements publics concédés. Des budgets qui pourraient profiter à d’autres pans du secteur ? « Ce n’est pas notre rôle d’en juger. Mais il y a un déséquilibre au niveau de l’attribution des subventions dans toute la chaîne, y compris pour les salles de cinéma. »

Quand il évoque le futur du cinéma, et le futur des petites salles, Thierry Laermans se veut optimiste. « Oui, les gens retournent de plus en plus vers les petites épiceries, les magasins de détail, comme les petits cinémas. Mais il faut que ce soit rentable. Donc il faut être inventif, commerçant, bien connaître son public. On ne devient pas riche en étant exploitant de cinéma. Il y a une demande pour ces salles de quartier et j’espère qu’elles persisteront et continueront à exister. »

Au-delà de son rôle éducatif et social, le cinéma a un vrai rôle commercial à jouer. Bon nombre de spectateurs profitent de cette sortie ciné pour aller boire un verre ou manger un bout dans un restaurant. Les cinémas de quartier font vivre les cœurs de villes et villages. Ils sont un acteur majeur de l’activité culturelle et commerciale.

Aujourd’hui comme dans dix ou vingt ans.

Un webdocumentaire de

Textes, photos et vidéo : © Jacques Duchateau

Sauf mention autre

Développeur : Cédric Dussart