En seulement 6 ans, le lac Bin El Ouidane, au Maroc, a perdu plus de 90 % de son eau. Pointées du doigt : les conséquences du réchauffement climatique et la surexploitation des ressources aquifères. Mais une autre malédiction a frappé ce lieu paradisiaque.

À quatre heures de route de Marrakech, perdu au milieu des montagnes du Moyen-Atlas, en plein cœur du Maroc, le lac Bin El Ouidane offre un panorama idyllique. En ce mois de juin ensoleillé, ses eaux turquoise invitent à la détente : ski nautique, kayak, balade en bateau, jet ski. Les activités proposées aux touristes sont nombreuses pour profiter de ce plan d’eau exceptionnel.

Mais pour combien de temps encore ? Hassan accueille les vacanciers sur l’embarcadère, en bas de l’hôtel : « Avant, l’eau du lac arrivait aux abords de la piscine de l’hôtel. Mais en six ans, le niveau a terriblement baissé. » Il faut désormais emprunter une voiturette de golf et descendre environ 200 mètres pour atteindre la marina. On se rend compte à quel point le niveau de l’eau a baissé. La profondeur actuelle du lac est de 22 mètres. En 2018, elle était de 138 mètres !

Dans les rochers, l’hôtel. Au centre, les carrés blancs sont les anciens plateaux flottants de l’embarcadère. En 2018, le lac arrivait encore aux abords des installations de l’hôtel, à hauteur des premières végétations.

Valérie, une touriste belge, nous le confirme : « Nous ne sommes restés que quatre jours, mais sur si peu de temps, nous avons vu baisser le niveau de l’eau d’au moins un mètre. Un petit îlot est apparu sur l’autre rive. On ne le voyait pas à notre arrivée. »

Bien entendu, une telle baisse sur si peu de temps peut également être due à la gestion du barrage. Mais le doute persiste.

Sur les deux photos ci-dessous, on voit à quel point l’eau s’est retirée. La première photo (© AdobeStock) date d’avril 2007. La deuxième, a été réalisée en juin 2024. Elles ont été prises quasi du même endroit. La ligne des arbres au centre, ou la végétation juste à gauche de l’eau, sont des repères faciles à retrouver et à comparer. C’est dramatiquement presqu’un jeu des 7 erreurs…

Les autorités sont assez démunies face à ce phénomène. Et pourtant, pour son agriculture, pour les villes et villages, c’est toute une région qui dépend de l’alimentation en eau de ce lac. Un projet prévoit la construction de nouveaux barrages pour relancer l’irrigation des terres agricoles et approvisionner les communautés en eau. La faiblesse des précipitations reste une source de souci majeure.

En 2018, le lac arrivait jusqu’aux cailloux en bas à droite de la photo, juste au bord de la piscine. Le barrage se trouve au bout de la percée à droite.

De la neige en hiver

Jusqu’en 2018, il neigeait encore chaque hiver dans la région. La fonte de cette neige, ainsi que les précipitations tout au long de l’année, alimentaient l’immense réservoir. Désormais, avec la sécheresse qui sévit depuis 6 ans, ce sont des centaines de millions de mètres cubes d’eau qui ont disparu.

Les fortes chaleurs d’été sont également la cause d’une évaporation inhabituelle. Nizar Barak, ministre de l’Eau, le déclarait fin de ce mois de juin : « L’évaporation de l’eau a atteint un million et demi de mètres cubes par jour » sur l’ensemble des lacs du pays. En outre, cet été, 21 personnes sont décédées en une seule journée à cause de la chaleur, dans l’agglomération de Beni Mellal, juste au nord de Bin El Ouidane.

Sur cette photo du barrage prise depuis le lac, on voit également très bien l’ancien niveau de l’eau, qui arrivait au ras de la partie haute de la construction.

Le site d’information marocain francophone le 360 titrait en février dernier : « Quand l’eau se fait rare » Et relevait le niveau très faible du lac : « Face à une sécheresse persistante, le barrage Bin El Ouidane voit ses réserves s’amenuiser dangereusement. Désormais rempli à seulement 7,7%, l’ouvrage hydrique se trouve à un tournant critique. Les conséquences se font déjà sentir dans les localités avoisinantes, où l’eau devient une ressource de plus en plus rare. »

Paradoxalement, dans l’hôtel qui surplombe le lac, la vie suit son cours, paisiblement. Rien n’est fait pour rappeler aux touristes la rareté de l’eau. Les serviettes de bain des piscines sont changées plusieurs fois par jour, hammam et sauna tournent à plein régime.

Rien n’est fait non plus pour sensibiliser les touristes aux dangers que représente le lac.

Un lac maudit ?

Un panneau, perdu au milieu de l’étendue désertée par l’eau, prévient les touristes de l’interdiction de se baigner.

Au cours de ces dix dernières années, plusieurs personnes ont trouvé la mort dans le lac Bin El Ouidane. Des noyades aux raisons multiples : le manque de précaution ; l’inexpérience des loisirs aquatiques ; des abords non aménagés qui rendent difficile l’accès à l’eau ; le réel danger que représente une eau lourde, dense, parce que peu renouvelée ; un fond vaseux, boueux et des obstacles naturels enfouis qui réduisent les chances de survie en cas de noyade ; la proximité du barrage lui-même, véritable géant de béton.

En 2019, l’ABHOER, l’Agence du Bassin Hydraulique de l’Oum Er Rbia, avait organisé une caravane sillonnant les différents lacs de la région pour prévenir des dangers qu’ils représentent. Malgré cette campagne de prévention, chaque année, on déplore de nouveaux accidents, de nouvelles victimes.

Pour les plaisirs de l’eau, il vaut mieux privilégier la piscine plutôt que le lac.

L’autoroute de l’eau

Conscient de l’importance de résoudre ce problème et de gagner la course contre les conséquences du réchauffement climatique, le gouvernement marocain a mis en place un programme pharaonique. Celui-ci prévoit la construction de deux grands barrages dans la région de Beni Mellal Khénifra, au nord du pays, ainsi que d’autres barrages, plus petits, sur 61 sites. Ce projet s’inscrit dans le cadre du Programme d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027. Cette autoroute de l’eau permettra une interconnexion entre les régions du nord et les régions plus arides du sud du Maroc.

Le barrage Bin El Ouidane voit son niveau d’eau baisser d’année en année. © AdobeStock.

Ce programme se base également sur un plan directeur de l’ABHOER qui évaluera au fil du temps les besoins des différents secteurs afin de gérer au mieux les ressources. Ce document sera un véritable guide de l’eau pour les 30 prochaines années.

Début de cette année 2024, le gouvernement a lancé la deuxième phase de ce projet « Autoroute de l’eau », dans le nord du pays. Les budgets alloués à celui-ci sont importants mais essentiels pour la sécurité de l’approvisionnement en eau potable de millions de personnes à travers tout le pays.

Il y a urgence. Les lacs gérés par l’ABHOER, à l’image de celui de Bin El Ouidane, sont à un stade critique. Avec 215 millions de mètres cubes, l’ensemble de leurs réserves est à moins de 5% de leur capacité maximale. Elles étaient de 414 millions (8,4%) il y a un an.

Un autre projet, à l’étude également, consisterait à récupérer les eaux usées, filtrées, pour l’agriculture.

Au cœur de l’Atlas, l’agriculture nécessite de grandes quantités d’eau, apportées par un système d’irrigation tentaculaire. © AdobeStock

À quoi sert un barrage ?

Pourquoi construit-on des barrages ? Pour quelles raisons décide-t-on un jour d’engloutir toute une vallée, parfois même des villages, pour construire des barrages, des « retenues d’eau », comme on les appelle techniquement ?

L’Hastièrois Joël Boulanger est un ancien ingénieur de la société Franki. Il a parcouru le monde pour réaliser de grands chantiers : en Guinée Conakry, au Maroc ou encore au Canada. Il a participé à la construction d’un barrage en Égypte et pendant 17 ans, il a travaillé à la construction et à la gestion des barrages de l’Eau d’Heure.

Il nous explique le fonctionnement d’un barrage.

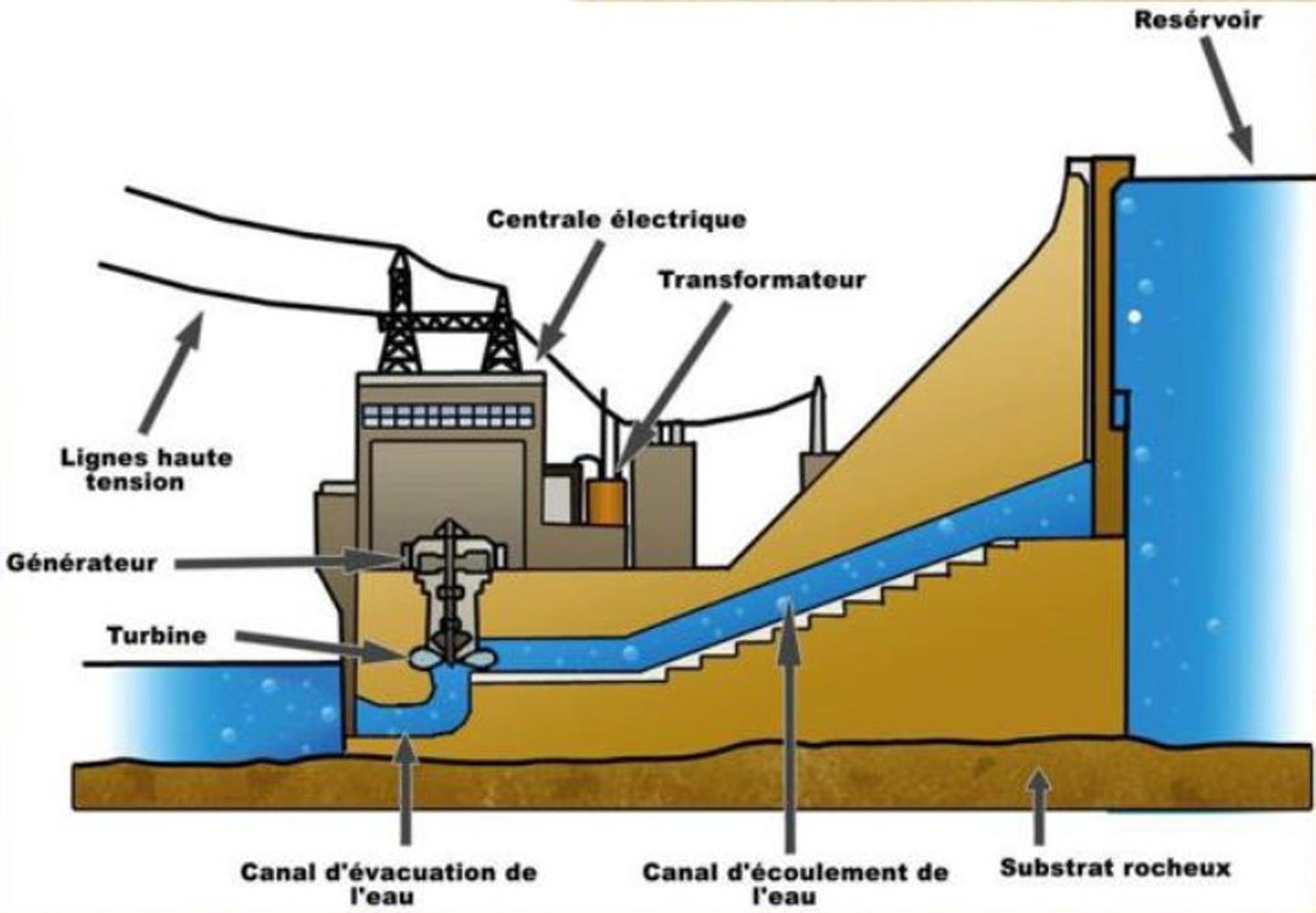

« Un barrage sert soit à faire une centrale électrique, s’il est équipé de turbines, soit à créer une réserve d’eau. Soit les deux. On peut aussi en construire pour préserver l’aval d’inondations. Certains barrages se remplissent la journée, avec une rivière qui les alimente. Et la nuit, ils se vident en partie pour la production d’électricité. »

Plan de coupe d’un barrage avec centrale hydroélectrique.

Aux barrages de l’Eau d’Heure, c’est le petit ruisseau de la Plate Taille qui alimente l’immensité des lacs. « On régule le système en fonction des besoins. »

Une retenue d’eau qui se vide de manière importante, comme celle de Bin El Ouidane, fragilise également le barrage. « Il faut s’assurer que l’assise à la roche est suffisamment costaude. Quand l’eau se retire, des fissures peuvent apparaître. » Fissures qu’il faudra évidemment combler pour assurer la stabilité de l’ouvrage d’art. « Seulement ensuite, on pourra envisager de remplir la retenue d’eau. » En Belgique, tous les barrages sont suivis et inspectés continuellement.

Comment remplir une réserve d’eau, lorsque la sécheresse l’a en grande partie vidée ? « On peut aller chercher l’eau en profondeur, en forant à plusieurs centaines de mètres. Mais évidemment, le coût est important. »

La construction de nouveaux barrages et d’une « autoroute de l’eau » permettrait d’amener de l’eau du nord du pays vers les régions plus arides du sud.

Le Maroc, un climat particulier

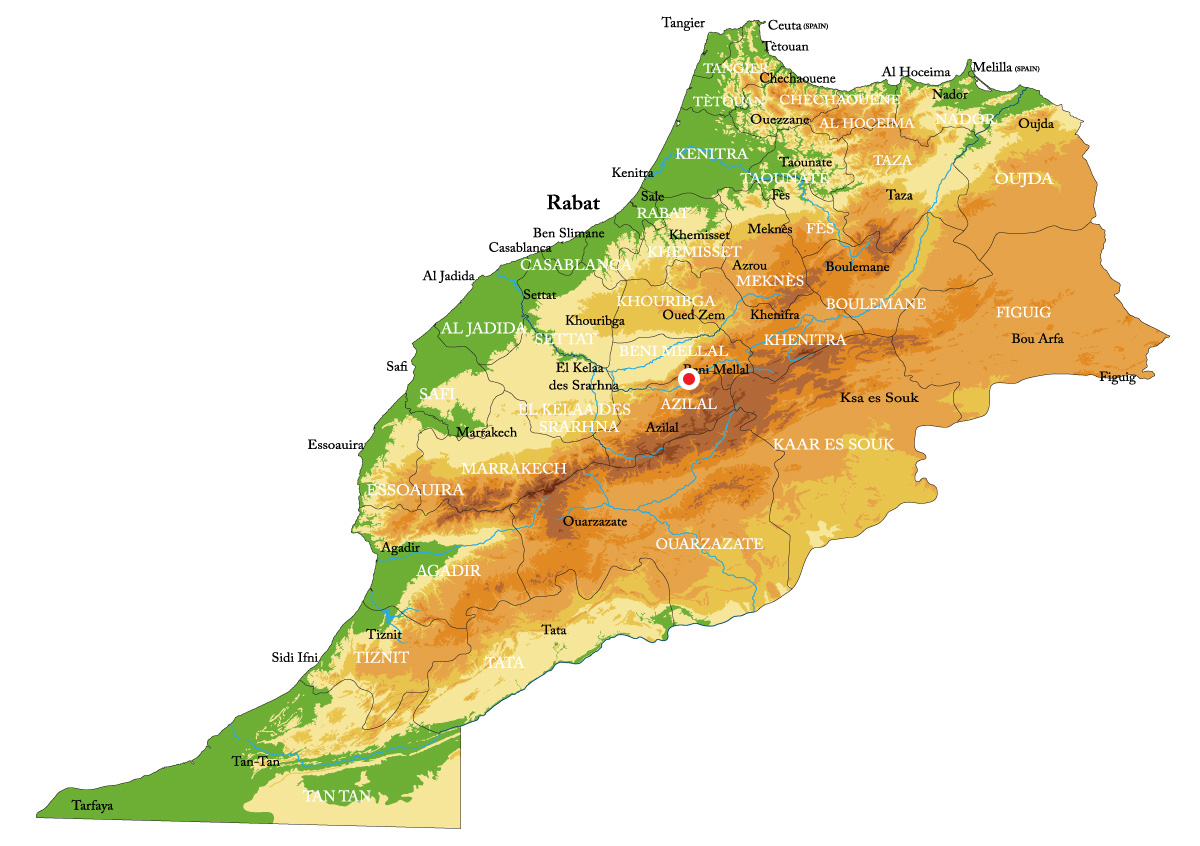

Par sa situation géographie, entre l’Europe méditerranéenne et l’Afrique Saharienne, le Maroc se distingue par différents types de climats, qui vont de l’humide à l’aride. La partie sud du pays est particulièrement sujette à la sécheresse. Une sécheresse qui gagne aussi, petit à petit, les régions plus au nord.

Le réchauffement climatique joue un rôle majeur dans cette évolution, qui met en danger la population, la faune et la flore. Et, bien entendu, les réserves d’eau, telles que celle du lac Bin El Ouidane.

Les températures ne cessent d’augmenter et les pires prévisions prévoient +5°, dans certaines zones du nord-ouest, d’ici la fin du siècle. Alors que les précipitations diminuent, en particulier dans ces mêmes zones. Avec des disparités importantes : elles sont actuellement de plus de 2000 mm par an sur les reliefs au nord du pays, pour moins de 25 mm par an dans les plaines désertiques du sud du pays. D’où le projet du gouvernement de mener à bien la construction de l’autoroute de l’eau.

Les conséquences des effets du réchauffement climatique sont importantes : récoltes moindres et de moins bonne qualité ; appauvrissement des couches rurales de la population, déjà les plus précarisées ; dégradation de la biodiversité ; pénuries d’eau…

Le Maroc est face à un défi colossal, qu’il doit relever urgemment.

Le Maroc doit prendre son destin climatique en main, au risque que ce type d’image verdoyante ne fasse définitivement partie de son passé.

Fiche géographique

Le barrage Bin El Ouidane, le plus haut barrage en voûte d’Afrique, est situé à quatre heures de route de Marrakech, au sud de Beni Mellal, sur la rivière El Abid, dans la province d’Azizal. Il a été construit entre 1948 et 1953 dans le but de produire de l’énergie hydroélectrique et d’irriguer les terres agricoles avoisinantes. La région produit, entre autres, des amandes et des olives. Le barrage Bin El Ouidane a été inauguré le 20 avril 1955.

La retenue d’eau, le lac Bin El Ouidane, à son origine, couvrait une surface de 4000 hectares, sur une longueur de 15 km. Elle culmine à 840 mètres d’altitude. Ce qui en fait le lac le plus haut d’Afrique.

Une course contre la montre

La situation hydrologique du Maroc est critique. Les autorités en sont conscientes. Elles ont perdu une dizaine d’années, parce que le projet d’autoroute de l’eau restait en suspens, perdu dans un tiroir de l’administration. Désormais, c’est une véritable course contre la montre qui se joue. L’accès à l’eau pour des millions d’habitants en dépend.

Un lac gorgé d’eau, des palmiers, des fleurs… Le Maroc doit agir afin d’éviter que ce décor ne fasse plus partie que de son passé.